本日は、ろうそく・アルコールランプ・木・金属の燃え方について学習しました。

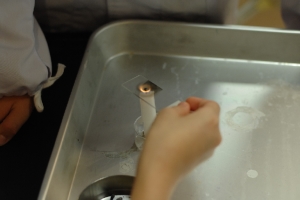

まずはマッチトレーニング。

人たるもの、火は使いこなさなければいけません。しかもマッチはただつけるだけではなく、「維持する」ことが重要です。おっかなびっくりの子も多かったですが、みんな最低20秒は手の中に火を維持することができるようになりました。

ろうそくの炎。よく観察すると、明るいところと暗いところがあることに気づきます。

炎の中を覗いてみましょう。

炎の内側は暗い部分があります。この部分は内炎と呼ばれ、ここでは「気体のろう」がまだ燃えずに存在しています。

割りばしを炎にかざすと、炎の外側の部分からこげてきます。このことから、炎の温度は外に行くほど高いことがわかります。

ろうそくに集気びんをかぶせると、火が消えた時に水滴がつくことから、燃えたあとには水ができることがわかります。

木片は、空気中では炎を出して燃えますが、空気の少ない試験管の中では気体(木ガス)・液体(木酢液と木タール)・固体(木炭)に分解します。

これの操作を乾留(蒸し焼き)といいます。

マグネシウムが燃える時は、白い光を出して激しく燃えます。

そして白い酸化マグネシウムになります。

銅を燃やすと、様々な色に変色しながら、最終的には黒い酸化銅になります。

燃焼皿にマグネシウムの重さをはかりとり、ガスバーナーで加熱しました。

燃焼後の質量は、結びついた酸素の分だけ増加します。各グループには質量の異なるマグネシウムを燃やしてもらい、その時の質量変化をグラフにまとめて、今日の実験を終了しました。

下記はテスト結果。表は全受講者の合計順位です。

|