|

中学受験の理科学習において、液体や気体の熱膨張と対流は大きなウエイトを占めます。

気象分野にも絡んでくるためです。

今月の単元「水や空気の温度変化」は、まさしくこの中心単元ですので、しっかり学習していきましょう。

【空気や水の温度による体積変化】

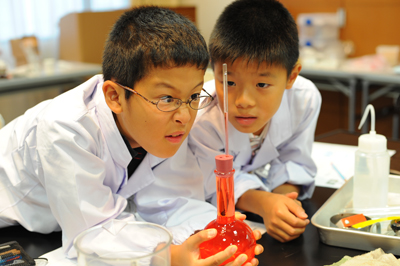

空気が入ったフラスコ(というより何も入っていないフラスコ) に石けん膜をはって、

フラスコをあたためると膜はふくらんできます。

空気の体積がふえたためです。

逆にフラスコを冷やすと、体積はへります。

今度はフラスコに水を満水入れてあたためると、やっぱり体積が増えることを確かめます。

これらの基礎をおさえた上で、トリックのようなモキチクイズがいくつかあるのですが、今紹介してしまうとつまらないので、今月末に改めて紹介します。

【水や空気のあたたまり方】

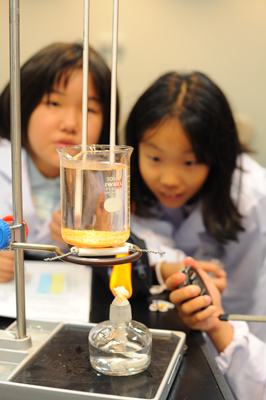

ビーカーの一部を加熱すると、水はうずを作るようにして全体があたたまります。

あたたまって軽くなった水が上にいくからです。

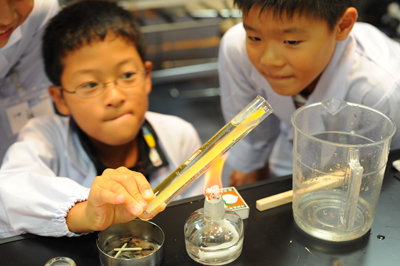

試験管に水を入れてあたためると、対流がおきにくいので上だけがあたたまります。

試験管の上部がふっとうしている瞬間、下部を手で持っていても、全然熱くありません。

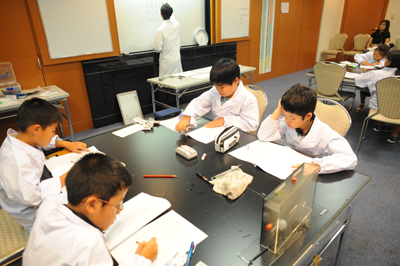

下のような実験装置を使って、箱の中の空気を電球であたためます。

水と同様、対流がおこりながら、全体があたたまっていきます。

|