【実験内容】

| |

|

実験1 |

抵抗と電流 |

| |

|

実験2 |

電球のワット数と明るさ |

| |

|

実験3 |

電球のつなぎ方と明るさ |

| |

|

実験4 |

電熱線の発熱 |

| |

|

実験5 |

電熱線の長さと抵抗の大きさ |

| |

|

実験6 |

電熱線の断面積と抵抗の大きさ |

| |

|

実験7 |

電熱線のつなぎ方と発熱 |

| |

|

操作1 |

電流計の使い方 |

| |

|

操作2 |

電源装置の使い方 |

【実験の様子】

今回は電気のはたらき(発熱や発光)について学びました。100Wと40Wの電球を手元で点灯させ、その明るさを比較しました。電球を並列につなぐと100Wの方が明るく光りました。これは素直な感覚どおりで子供達も納得。

その後、2つの電球を直列につなぎます。すると今度は40Wの電球が明るく光るようになります。なぜでしょう?40W電球の方が抵抗が大きいため、発熱発光が大きくなるのです。

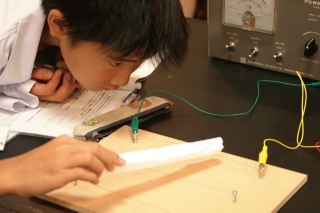

最近の中学入試では電源装置の取り扱い方を問われることもあります。そこで本日の授業では、電源装置の取り扱い方も学びました。電源装置で豆電球を光らせると、それは乾電池と同じはたらきをしてくれます。実際自分で操作してみることで、ブラックボックスだった電源装置を身近に感じられたのではないでしょうか。

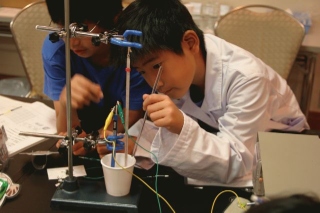

さて、お次はニクロム線での発熱実験。

ニクロム線に電気を通すと線は発熱して膨張します。ぴんと張っていたニクロム線がたるんでいたことに気づいたでしょうか。上の写真は、発熱したニクロム線で発泡スチロールを切ることで、熱の危険性を感じてもらっています。

この後、1〜3本のニクロム線を直列・並列につないだときの電流を測定することで、抵抗と電流の関係をグラフにまとめていきました。

最後は発熱量を測る実験。 抵抗の異なる2種類の電熱線を使い、水を温めます。抵抗が少なく短い電熱線の方が、発熱は大きいことを学びました。

難関校入試で頻繁に問われる、電流と回路・発熱量の関係。本日の実験は本来中学校で行う内容ですが、中学入試に出されますのでみんなは先取りで行いました。今日の実験を通じて、抵抗が小さい方が発光・発熱量が大きくなることを直感的につかんでもらえれば、今後計算力を養う足がかりとなってくれることでしょう。

|