新単元「燃焼と酸素」では、燃焼に使われる気体と燃焼で出てきた気体を調べていきます。

【空気の量と燃焼】

まずは集気びんの中でろうそくを燃焼させます。子供達は「ろうそくを集気びんに入れると消える」ことは知っていますので、今日は大小2つの集気びんをろうそくにかぶせて、ろうそくが消えるまでの時間を比較し、中の空気量と燃焼時間の関係を調べました。

【燃焼に必要な気体】

「燃焼に必要な気体はどれか」ということを調べるために、各気体を入れた集気びんに、ろうそくを差し込んで燃え方を確認しました。

【燃焼前後の気体の変化】

ろうそくを燃やした前後の気体を、気体検知器を使って濃度測定しています。

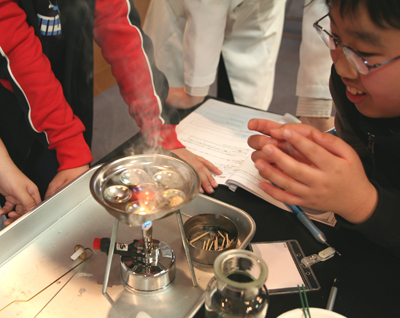

【物体による発火点の違い】

物体によって発火点が異なることを確かめるために、硫黄や鉄、赤リンなど5種類の固体を同時に加熱して様子を観察しました。

【発火点と燃焼】

炎に金網をさしこむことで、炎の熱は奪われて発火点以下の温度に下がってしまうことを確かめました。

物が燃えるときは、空気中の酸素が必要です。

酸素とその物が結びついて別の物資(酸化物)ができるためです。

酸素は「物が燃えるのを助けるはたらき」と習いますが、実は燃焼とはその物質と酸素が結びつく現象であり、酸素はお助けマンどころか主人公だよ、とまとめた実験でした。

テスト結果はこちらです

〜 アルファ実験教室 「燃焼と酸素」 〜 |