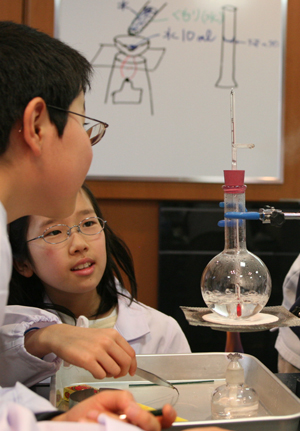

| アルファ実験教室の「 氷・水・水蒸気 」では、水の入った丸底フラスコをアルコールランプで加熱して、沸騰までの水の変化を調べます。

皆様もおそらく1度はおこなったであろうこの実験。

水温変化だけに集中してしまうと「 水温はどんどん上がっていき100℃で一定 」という結果しか得られないのですが、実は丸底フラスコ内の変化を注意深く観察しているとさまざまな変化を見ることができます。

① 加熱開始直後に、丸底フラスコの外側が一瞬くもり、すぐに消える。

なぜか → アルコールランプの燃焼で発生した「水蒸気」が、フラスコで冷やされて「水」になったため。しかし、またすぐ温められて水蒸気に戻る。

② 水温40℃を超えた辺りから、丸底フラスコの内側の肩のあたりに水滴がつきはじめる。

なぜか → 水温上昇によって水の蒸発量が多くなり、水蒸気が丸底フラスコの上側で外気に冷やされて水に戻ったため。

③ さらに加熱すると、丸底フラスコの水底に小さなあわがつきます。

なぜか → 気体の溶解度は温度が上がるほど小さくなるので、水中の空気がとけきれなくなって出てきたため。

④ さらに加熱すると、沸騰石のまわりからあわがたくさん出てきます。

なぜか → 沸騰により、水の内部から水蒸気が出てきたため。沸騰石がないと、沸騰しないまま100℃を超えてしまうことがあり、その後突沸がおこってキケン。

さらに沸騰後も

ガラス管の先から出てきた 水蒸気 が、冷やされて 水 に戻り(ゆげ)、その後 蒸発 して空気中に広がって見えなくなることも、見ておきたい現象です。

~ アルファ実験教室 「水・氷・水蒸気」 ~

|