| 本単元では、燃焼に必要な酸素や熱についてを学習しました。

【燃焼に必要な酸素】

集気びんの中でろうそくを燃やすと、ろうそくはやがて消えます。

大小2種類の集気びんを同時にろうそくにかぶせると、小さい集気びんから消えていきます。

物が燃える時間と空気の量には関係があることがわかります。

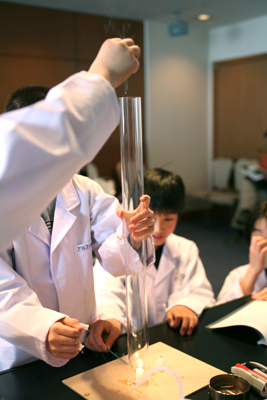

細長い筒を使うことで、ろうそくが燃えるためには新しい空気の供給が必要であることを確かめました。

線香の煙を使うと、その流れから空気の対流を読みとることができます。

【燃焼による気体の変化】

ろうそくを燃やした時の気体組成の変化を、気体検知管を使って調べました。

燃焼後でも、酸素はそれほど減っていないことがわかります。酸素が数パーセント減るだけで、物はとても燃えにくくなるのです。

【燃焼と発火点】

硫黄・赤リン・鉄・デンプン・マグネシウムを燃焼皿で同時に加熱し、変化の様子を調べます。

発火点が低い硫黄はすぐに燃え始め、マグネシウムはいつまでたっても燃えませんでした。

発火点は物によって異なることがわかります。

ろうそくの炎に金網を差し込むと、炎はいったんさえぎられ、しばらくすると金網の上から再び出てきます。

金網によって熱が奪われて消えた炎が、発火点以上にあたたまると再び燃え始めたのです。

〜 アルファ実験教室 「燃焼と酸素」 〜

|