| 「気象と天気」では、さまざまな気象の原理をモデル実験で探っていきます。

【雲】

空気中には水蒸気が含まれていて、この水蒸気、冷やされると一部が水になって目に見えるようになります。これが雲。

水槽と氷で作った「雲」。雲です。実験の最初で線香の煙を水槽に入れましたが、これは雲の核をつくるため。水槽のなかの白い物体は煙ではありませんよ。

昨日購入したドライアイス登場。ドライアイスで雲を作ります。

【湿度】

やはり湿度を簡潔に説明するのは難しい。とりあえず湿度とはなんたるかを説明し、露点を調べて、湿度を計算しました。

三桁÷三桁の計算を子供達に任せると、簡単にくじけそうになるので、ちょこちょことホワイトボードにやってあげました。

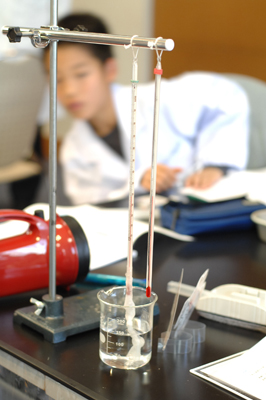

これとは別に、棒温度計を使って乾湿球式湿度計を作り、これでも湿度を測定しました。

もっと別に、金髪の女性の髪を使って、湿度を測定する「毛髪式湿度計」なるものも存在することを説明したのですが、子供達は全然信じていませんでした。ホントですよホント。

【土と水の温度変化】

砂と水を同時にあたためると、大方の予想どおり砂の方が温度が大きく変化しました。

なぜでしょう?砂の比熱が小さいことも原因の1つですが、水は対流して熱が拡散するのに砂は対流しないことが理由です。

【風】

熱した砂と氷を水槽に入れると、空気の対流ができます。海風はこのような原理でふいてきます。

冷たい空気の固まりと温かい空気の固まりがぶつかると、空気の固まりが押し寄せていきます(寒冷前線モデル実験)。

【テスト】

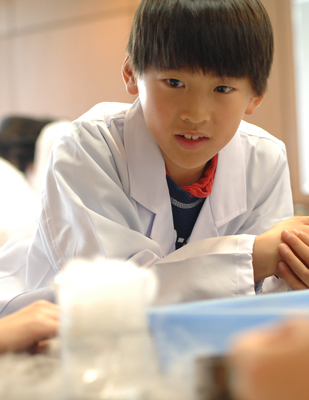

テスト中

テスト結果はこちら。

〜 アルファ実験教室 「気象と天気」 〜

|