| 午後 【物のあたたまり方】

こちらも予習シリーズ5年で来週登場の単元。

「熱の移動」にフォーカスをあて、伝導・対流といった熱の伝わり方や、熱による金属の膨張を取りあげます。

水と湯を隣り合わせにすると、湯から水に熱が伝わっていきます。

このとき、湯が失った熱量=水が得た熱量です。

ところで、この熱量とは、水の重さ×温度変化で表されます。

今回の実験では、水300gと湯100gの温度変化を観察しました。水の温度変化より、湯の温度変化が大きかったのは、水の量が湯に比べて多かったため。

空気中に逃げていったのはごくわずかです。

熱は、金属の内部を順々に伝わります(伝導)。だから近いものから順に熱くなっていく。これは子供達がとても理解しやすい熱の伝わり方です。

しかし普段接している空気や水は、実は伝導がとてもおこりにくい物体で、これらは物質自体が循環することで全体があたたまります(対流)。

試験管に入れた水を加熱すると、上側ばかりがあたたまって、下側はいつまでも冷たいままでしたね。

だから、これらの物をあたためるときは一番下を加熱すると効率的です。

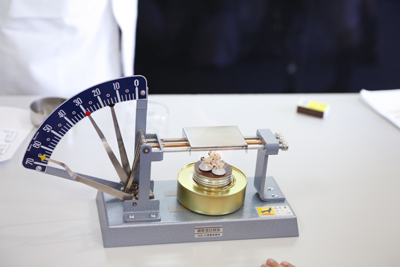

金属の熱膨張は、金属球を使った実験(上)と、金属棒を使った実験(下)の2つを行いました。

目では判別がつかないくらい微妙な膨張ですが、このような試験器を使うととてもよく分かります。

さて、テストの採点をしていると、金属が膨張したら、質量が重くなると勘違いしている人が多かったようです。

膨張して体積が大きくなっても、金属の粒の数(金属は小さな粒が集まったもの)はかわりませんので、重さは同じですよ。

〜 アルファ実験教室 「物のあたたまり方」 〜

|