| アルファ実験教室のゴールデンウィークは、1〜4月に行った単元のリピート講座なので、新メンバーがいつもより多めでした。

初日は4年生向けの 「光の進み方」 と 「磁石と電磁石」 を行いました。

「マッチをすったことがある人?」

と聞いたところ、数名しか手があがりませんでした。

よって、まずはマッチ練習から始めることに。

マッチは、火をつけるまでよりも、火がつけた後の取り扱いが大切です。

油断して下を向けていると、火はどんどん手の方に迫ってきて、あっという間に持てなくなってしまうのです。

こうならないように、マッチ棒の頭を上を向けたり、横を向けたりして火加減を調節しましょう。

さて、いよいよ実験開始!

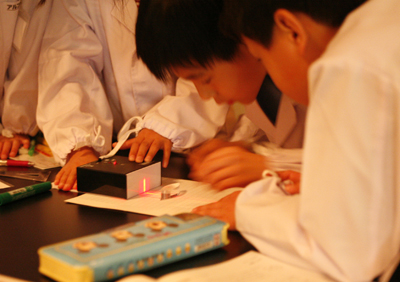

光の特長 その1 〜 「直進」

まずは光の道筋を観察します。線香の煙を水槽に入れて、チンダル現象を起こすのです。

光が直進することがわかります。

次に、これを利用した「ピンホールカメラ」の像を見てみます。

上から筒に入った光は下に、下から入った光は上に進むため、筒の中では上下が逆になって進みます。

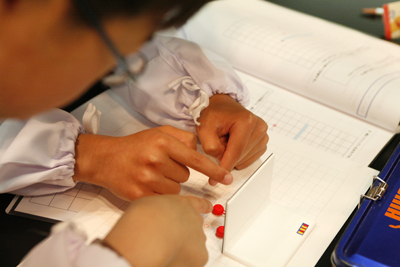

その2 〜 「反射」

鏡に当たった光は入射角=反射角となるため、鏡には「物体と鏡の距離」=「像と鏡の距離」 となるような像がうつります。

鏡にうつった自分の大きさは?ということを、実際に測ってみました。

合わせ鏡による、複雑な像にもチャレンジ。像の像の像がいましたね。

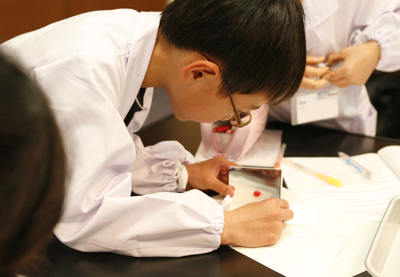

その3 〜 「屈折」

太陽の光で紙を焦がした経験はみんな持っていましたので、なぜそのようなことができるか、実験しました。

レンズに当たると、光は曲がって焦点に集まるのです。

2ヶ月ぶりの光の授業、とても楽しく行うことができました♪

〜 アルファ実験教室 「光の進み方」 〜

|